皆さんは自分が1半荘に平均何分かかっているか、1打に何秒かけているのか、といったスピードを気にしたことはあるでしょうか。

フリーに行ってまだ日の浅い方はそこまで気にする余裕がないかなとも思いますが、

自分の麻雀のテンポなどを見直すのも必要かなと思います。

今回はそういうお話です。

フリーでのマナーについてはこちらの記事で詳しく書いています!↓

まだフリーに慣れていないかたは、こちらも読んでみてください!↓

ある程度早く、一定のテンポで打つのが理想

フリー雀荘には、打牌の制限時間や決まりみたいなものはありません。

とはいえ当然、無限に考えていてもいいわけではなく、長考した際には「失礼しました」など一言謝罪を入れるのが望ましいです。

同卓者の方と時間を共有しているわけなので、ある程度配慮して、スムーズにゲームを進行することは必要です。

早くテンポよく打つことのメリット

情報が漏れない

早くというよりは、一定のテンポで打つことが大事です。

一定のテンポであれば、それを理由に情報が漏れることはありません。

逆に言えば、一定のリズムでない場合は、何かしらの情報が漏れています。

例えば、相手の立直に対して今までは小考しながら切っていたのに、あるところから急にノータイムでツモ切りしはじめたとします。

ノータイムで押せる手をテンパったように見えませんか?

一向聴で押し引き悩んでたけど、聴牌したからノータイム押しができるようになったように見えますよね?

ずっと一定のリズムで切っていれば、こういったところから聴牌がばれたりするようなことは防げます。

強者っぽい

しょうもないことと思うかもしれませんが、案外馬鹿にならないです。

早く、かつ一定のリズムで打ってる人は強そうに見えます。

そもそもなんですが、対局者が強いかどうかってそういうところで判断するしかないです。

明らかに不慣れとか、あまりにも不自然なアガリ形とかでなければ、正直同卓者の実力がどの程度かってわかりません。初対面で普通に打ってたら、いくら放銃が多くても、「今日はついてないんだろうな」と思う程度です。

「こいつカモだな」と思われるより強そうと思われるほうが実戦的にはやはり得です。

自分の立直を必要以上に怖がってもらえたり、終盤にダマケアをさせたりと、必要以上に相手に思考をさせることができる。

諸説あるが基本的には「強いと思われた方が得」である。

強く見える打ち方とか記事にしたい↓

書いたらリンク貼ります。

時間効率up

テンポがいいといっぱい打てます。

私の三麻半荘での平均時間は15分もかかってない程度ですが、(マーチャオのデータから)

1半荘を15分で打てる面子と20分かかる面子だと、1時間に1半荘多く打てます。

多く打てれば、その分経験も多く積めますし、難しい手牌に出逢える確率も上がります。

その分より多く勉強でき、自分の実力向上につながりますね。

また、自分が半荘収支がプラスなのであれば、回数が多ければ多いほど収支が上がることになります。

負けるつもりで打つ人はいないと思うので、収支を上げるためにもやはり早く卓を回した方が有益です。

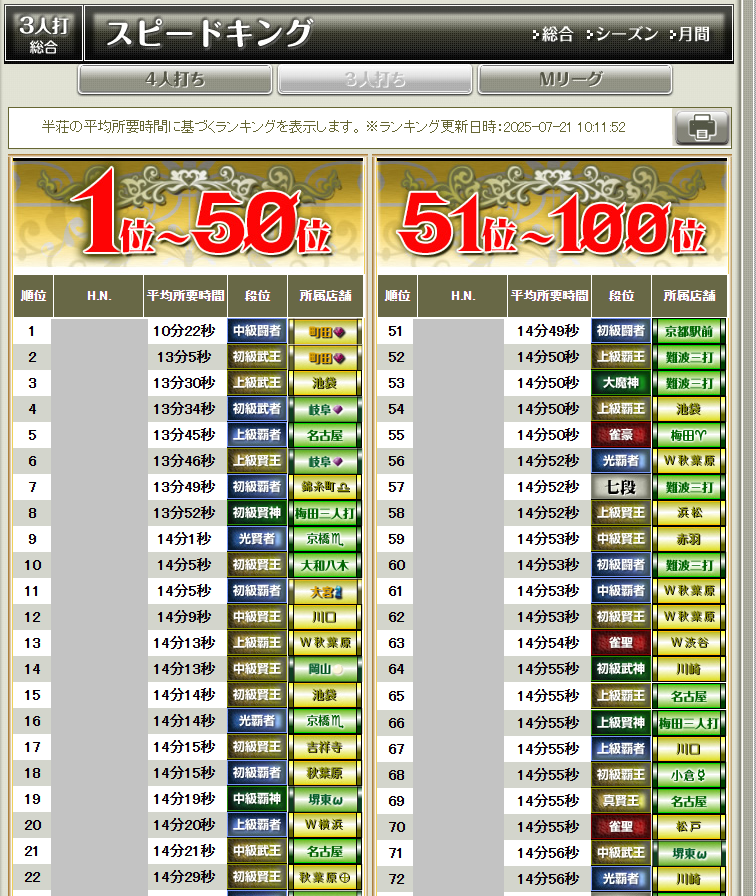

マーチャオ3人打ちの平均半荘速度のランキングが上の画像です。

実際どういう集計方法でとってるのかよくわかりませんが、参考にはなるかと思います。

1位の人は流石に打数の問題でぶれてるだけかと思いますが、早い人は15分もかかっていないことが分かるかと思います。

遅いとちょっと居心地が悪い

遅いことは悪いのかと言われると、微妙なところですが、「進行が遅いのは悪」と考える打ち手がいることも事実です。

早かろうが遅かろうが、同卓者は同じだけの場代を払っています。

後述しますが、進行が遅いのは9割以上無駄な動作のせいです。

無駄のせいで待たされている同卓者からすると、嫌われてしまうのも無理からぬかなと思います。

そんなこんなで、結果的に自分が何度もリズムを落としてしまっていると、ちょっと居心地が悪いです笑

笑ってますけども、これが続くと打ちづらいので、改善できるならするに越したことはないですね。

当たり前ですが、同卓者の印象は良いほうがいいです。

もちろん、考えるべき局面ではしっかりと考えましょう。

テンポを重視して、打牌が疎かになるのは本末転倒です。

打牌速度を上げるには

先に可能性を考えておく

切り番になってから考える癖をまずやめましょう。

他の人の手番の時に何を引いたら何を切るかを考えておきましょう。

三麻であれば麻雀牌は27種しかないです。

明らかな無駄ヅモは思考する必要がないので、受け入れの広い手でもせいぜい関連牌は15種程度で、実際には10種に満たない牌でしか考える必要がないです。

その程度のパターン数は、相手の手番で十分思考できますので、先に考えておく癖をつけましょう。

ツモ番の時に、牌を引いてくる前に謎の長考をしている方をたまに見ますが、「はよ引け」と言いたい。

引いてから考えればいいです。13枚時点で何を考えているのか不思議でしょうがないです。

鳴きの場合も同じです。

鳴ける牌が出てから考えるのは、鳴き洩らしの可能性も含めて論外です。

物理的に鳴ける牌は全て、何が出たら鳴くというのを考えておきましょう。

被立直の場合も、今の段階で相手から先制を受けた際の基本方針だけでもチラッと考えておくと、時間を掛けずに済みます。

リーチを受けて「うーん・・・」と長考に入る方が多いですが、今の手牌がまっすぐ押せるのか、回りながら戦うのか、手牌価値が低すぎて全面降伏なのかを考えておくだけでスッと切れるようになります。

過度な長考はNG

じゃあ何秒までならいいのかと言われると…わかりません笑

個人的な感覚でいうと3秒止まっていたら小考入れている、5秒も考えていれば長考しているイメージです。

もちろん中盤で急に2件立直がかかり、共通安全牌を探すために少し考えたり、オーラスなどで条件を考えたりと、大事な局面で考えるのは問題ありません。

ここからは個人的な意見というか感想になってしまいますが、

10秒以上も止まっているのは、考えているというよりは悩んでいるだけかなとも思います。

たしかに、めちゃめちゃ考えることで70点の打牌を72点とかのより正しい選択にすることはできるかもしれません。

ただ、それはフリー雀荘でやる事じゃないというのが私の意見です。

10秒考えて結論が出ないものは、今の自分の実力で処理できない手牌と思って、さっさと第1感でこれと思った牌を切ったほうがいいと思います。

ゲームの進行速度を上げるには

無駄な動作をなくす

遅い原因の中でも一番無駄なのが、「無駄な動作」です。

具体例を挙げるとキリがないですが、

・無駄な盲牌

・ツモ時の腕を振るうモーション

・立直時の余計なモーション

・立直アガリ時の裏ドラを一個一個溜めて見るような動き

・アガリ時に理牌をしておらず、アガリ宣言をしてからカチャカチャと直す無駄な時間

これら全て不要です。

他の人の時間を奪う行為なので、控えましょう。

淡々と、無駄のない所作で打っているのが一番見栄えがいいです。

Mリーグや配信対局などでこういった所作などを見ることもあるかもしれませんが、あれはエンタメです。

演出としてやっているものなので、マネするもんじゃありません。

進行を止めない

要するにサクサク次に行きましょうということです。

局中に過度に長考しないなどは上に記載しましたが、それ以外にも、

スマホを一切触るなとは言いませんが、スマホを触っていてツモ番に気が付かずに進行を妨げるようなこともやめましょう。

打牌に関すること以外にも、

・局終了時に「こんないい手だったのに」みたいな謎の感想戦

・同じく局終了時、点棒などをしまってから次局へ移る(卓の四隅に寄せておいて、次局に入ってから片せばよい)

・配牌時に、必要以上にきっちり理牌してからの打牌

・なぜか2枚切れの西を切られて、「ここでこの牌が出るってことは・・・」みたいな不必要な停止

など、はっきりいって鬱陶しがられる緩慢な進行はいくつかあります。

よどみなく次へ進行しようと思っていれば問題ありません。サクサク進めましょう!

半荘終了時に

半荘終了時には精算をして、次の半荘に移ります。

点棒と同じで、あまりじゃらじゃらと細かいのをいっぱい出すような払い方は避けましょう。

精算したら速やかに点棒をそろえましょう。

揃えながら、東1局に入っていけるとスムーズで◎

局中のやりとりと同じで、ある程度点棒を確保したら、点箱にしまうのは進行しながらで問題ありません。

まとめ

ここまで「打牌速度がもたらすメリット」と「速く打つための具体策」を見てきましたが、改めて要点をおさらいしましょう。

速度がもたらす効果

- 1時間あたりの半荘数アップ → 経験値&収支が向上

- 一定テンポで情報漏れ防止 → 安心して攻められる

- “強そう”な印象付け → 相手を心理的に揺さぶれる

- 同卓者とのマナー向上 → 居心地の良い卓環境をキープ

今日から意識すること

- 一旦ネット麻雀で、打牌に何秒くらいかかっているのチェック → よく時間切れツモ切りになる人は要注意!

- 他家の番中に次の候補を先読み → 切り番で迷わない癖を

- 5秒以上止まったら第1感で切る → 「後で振り返る」ルールを設置

- 無駄モーションは削除 → スムーズな所作を意識

この記事で書いたような内容を実践してもらって、今日からサクサク快適麻雀ライフを送りましょう。

コメント