以前四麻での字牌の切り順の基本的な考え方の記事を書きました。

こちらの記事でも触れていますが、四麻での基本は

・上がられたくない他家の風から切る

・なんとなく字牌を持つのはNG

という話でした。

この記事では三麻での字牌の扱いについて、四麻との違いに触れながら整理していきたいと思います。

余談ですが、私は立直大好き人間なので、最適解以上に過剰に役牌切れって言います笑

この記事も参考にしつつ、ベストバランスをご自身で探っていただければと思います。

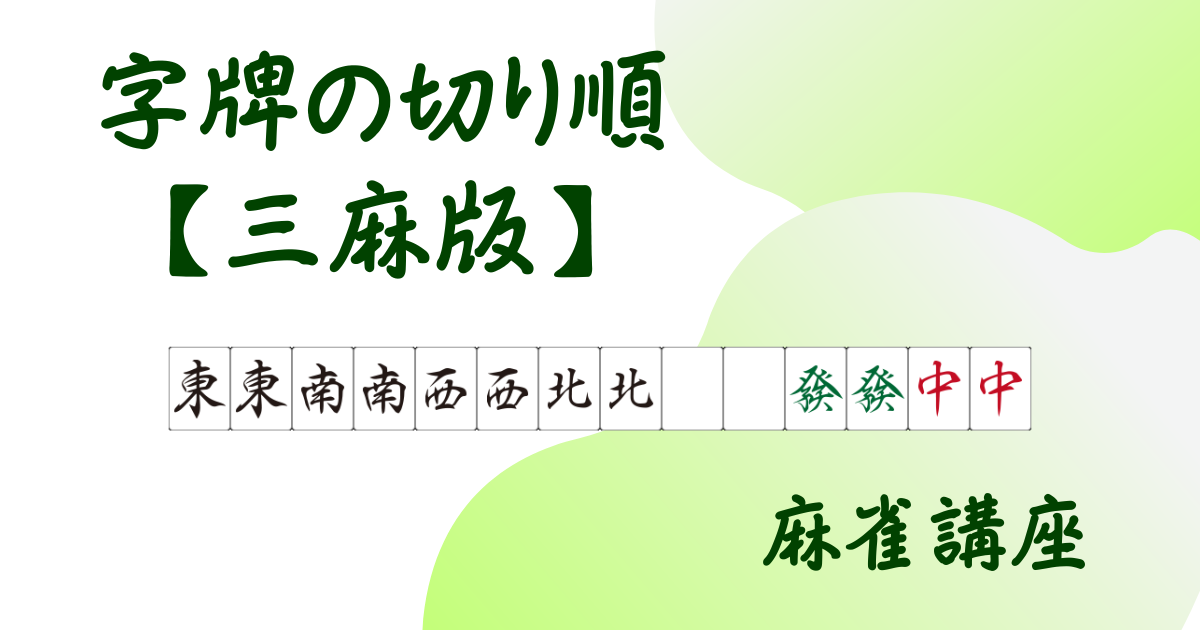

三麻での字牌処理にセオリーはない

三麻での字牌の切り順ですが、一言でこの順番で処理するべきみたいな明確なセオリーはありません。

ざっくりと「役牌を先に切るか、絞り気味に溜めるか」の判断が各状況ごとに必要となります。

ここの判断をおろそかにして毎局適当に切っていては、毎局少しづつ損を重ねてしまい、トータルで大きな損になってしまいます。

なので、判断基準を持つことは大事です。

また、考え方を知っておくことで悪い結果が出たとしても「自分は正しい選択をしているからこのミスは仕方ない」とメンタルケア的にもプラスです。

ここから手牌や点棒状況、巡目による字牌の扱いの判断を一緒に考えていきましょう。

字牌を残して数牌を切るな

そもそもですが、手牌を進行する上での貢献度が低いです。

これは難しい話でなく、単純に發の有効牌は發の3枚であるのに対して、数牌最弱の19でも1pなら有効牌は123pの11枚あるという話です。

ましてや場にすでに切られている字牌は、手牌を進める上ではほとんど役に立ちません。

そして三麻では数牌の種類が少ないので愚形ターツが出来れば、その愚形でも結構引けます。

愚形しかできないからと言って数牌から先に処理するのは基本NGです。

こんな牌姿から1pや9sを切るのはNGです。

現状3~4ブロック程度しか決まっておらず、1pを切った後の2p3pや9sを切った後の567sツモなどが普通に痛いです。

ただし例外があります。

それは「5ブロックが揃っている」ときです。

このような牌姿であれば、打發とした後にツモ6sやツモ7sでもどうせ打9sとするので、ここで打9sとしても問題ありません。

序盤であれば、このようにしっかりと5ブロック定まっているケースは少ないので、基本はとにかく「字牌から切る」です。

他家の連風牌は第1打に切れ!

特にダブ東はさっさと切りましょう。

四麻と同じ考えですが、第1打が一番重なっている可能性が低く、鳴かれる可能性が最も少ないです。

三麻だと抜きドラや赤が多く、ダブ東で2翻確定すると、簡単に12000点以上の手になってしまいます。

やはり鳴かれたくないので、早く切ってしまいましょう。

また、南家がきちんとダブ東アタックをしたら、ちゃんと合わせましょう。

親の連風牌は子方2人できっちり封殺しましょう。瞬間重ねられて鳴かれたら目も当てられません。

もちろん鳴かれないのが一番いいですが、鳴かれてしまったとしても親の門前が崩れたということにしてポジティブに行きましょう。

また、切らずに中盤程度になって親立直が入ってしまうと、生牌のダブ東は打つと最低7700点、ほとんど12000以上の放銃になってしまう超危険牌になってしまいます。

もちろん他に安全牌がなかったり、自身が押すに見合う聴牌が入れば勝負するのですが、押しの基準がかなり上がってしまいます。

中張牌のドラの危険牌なんかは、近くの牌を引いて使い切ることもできますが、ダブ東は字牌なので重ねるか単騎にする以外に手牌では使えません。

つまり、ダブ東1枚残したことにより、自身の手牌価値を大きく落としてしまい、手牌全体を殺すことになってしまします。

そういったケースを避けるためにもさっさと切ってしましましょう。

役牌を先切りするケース

序盤

三麻の序盤では、役牌が重なっている可能性が最も低く、巡目が進むにつれて少しずつ可能性が増していきます。

なんというか四麻で先切りするのと同様の理由ですね。

また、序盤は手牌そのものがまだ整っていないことが多く、鳴いて進めるような手になっていないことも珍しくありません。

(E)手牌情報の文法が不正です: 位置 0: 33%7p1223%8sTCC

例えば1~3巡目とかでこのくらいの手牌だとして、中が切られて「おっしゃポーン!」ってほど鳴きたくならないですよね?

これが7巡目になって

(E)手牌情報の文法が不正です: 位置 0: 33%78p12234%CC

って感じに、8p4sと引いてきて整ってしまうと安いとはいえ捌きに行くために「かなり鳴こう」って気になってしまいます。

早めに切っていれば鳴かれないケースというのもあります。

つまり、序盤に役牌を切っておけば鳴かれなかったような牌も、巡目が進むことで鳴かれやすくなるというわけです。

ちょっと余談というか、麻雀オタクが好きそうな話ですが、特に親の第一打では、役牌を処理しましょう。

華や北などの抜きドラを抜く前であれば、潜在的に手牌が少ない枚数になっているのでそのうちに役牌を処理しましょう。

序盤の段階で役牌を残すと、後々手の進行を阻害したり、切りづらい字牌が残るリスクが高くなる懸念もあります。

要するに、

- 序盤は重なりにくい

- 鳴かれにくい

- 手の進行をスムーズにできる

この3点から、「役牌の先切り」はとても理にかなった選択だといえます。

どうせ鳴かないケース

このケースには何種類かパターンがあります。

・雀頭候補がない手

鳴き判断が必要になりますが、三麻ではヘッドを壊すポンは非常に弱いです。

四麻では亜両面をチーして雀頭を作ったりすることができますが、三麻ではそれが出来ずヘッドレスの副露手は厳しいものがあります。

例えばこんな手牌では雀頭候補が現状發以外にはありません。

このような手牌で四麻感覚で發をポンすると、門前を放棄して打点的魅力はなくなり、しかもスピード的にも大して前進していません。

なのでこの手牌では發はスルーするのが正しいです。

ということは、

この配牌からは役牌を先切りして他家の和了率を下げつつ、自身の手では役牌じゃない南や西のほうが平和がある分打点的にも高いので發から切ろう、となります。

なお、暗刻があると1枚切って役牌は鳴きやすくなりますが、それでも最強コマンドの立直を放棄することには変わりないので、役牌の先切りでも問題ありません。

・七対子本線の手

これも上と言っている意味は同じです。

例えば序盤から4対子がある手では、次に役牌が重なっても七対子の一向聴になるので多くのケースで鳴きません。

なので役牌を他家に対して先切りする意味で、役牌から切っていくのがいいでしょう。

こんな手であれば、仮に役牌が重なっても全く鳴かず七対子に向かうので、役牌から切り出してOKです。

待ち候補に字牌があるほうがいいという意見もあるかもしれませんが、字牌は多くても2枚あれば待ち候補としては十分です。

1mの対子があるので守備力も確保できますし、別に2pとか9pから切ってもいいと思いますが、念のため面子手は残して發とか中とか切るのがいいかと思います。

こんな感じで面子手にも行ける、かつ打点的魅力があるのであれば、役牌の重なりから1mの対子落として面子手を上がるルートを採りたいので、役牌は重なりを見て残してもOKです。

・どうせ役牌ポンしないくらいバラバラorめっちゃいい手

2極化しますが、要するに鳴かない手です。

上の手牌は悪すぎて、役牌を重ねた程度の加速ではどうせ後手を踏みます。

このくらい悪い手で役牌を重ねてなんとかしようとしても、手痛いしっぺ返しを喰らうだけです。

逆に下は良すぎて、役牌が重なっても打点が下がるだけで旨味はほとんどないので、重なったとしても切ってしまいたいくらいの手です。

なので、何度も言いますが他家に対して先切りする意味でいわゆる役牌アタックをするほうがいいかなと思います。

タンヤオ

タンヤオに字牌がいらないという当然の話です。

タンヤオで鳴きたい手牌に役牌対子があると、かえってバックになってしまい鳴きづらくなったりもするので、鳴きたい手牌だとしてもタンヤオ風味なら役牌は切ってしまってOKなことが多いです。

こんな手牌なら役牌が重なっても、門前聴牌時の打点は下がってしまうし、鳴くにしてもタンヤオが確定しているのでバックになるだけで動きづらくなるしで、役牌を重ねるメリットがほぼありません。

こういう手牌であれば役牌を先に切ってしまいましょう。

他家に上がられると厳しい局面

これは私も検討中な部分が多いのですが、他家のアガリ自体を避けたい局面、局が終了してしまうなら放銃でもツモられでも大差ない局面であれば、他家の和了率を少しでも下げるために役牌を先切りしたほうがいいと思っています。

南3局(オーラス)自家(東家)30000 南家 39000 西家 36000

みたいな局面とこの手牌だとします。

手牌的には役牌が重なったら少しだけ嬉しい、重ならなくてもまあいけるかなくらいの手牌かなと思います。

点況的にはやや厳しく、南家→西家の移動は満貫までなら自分がラスのままで、しかも他家2人は全力でアガリを取りに来る追い込まれ気味の局面です。

この局面だと、どういう形にせよ他家のアガリが生まれた時点でかなりの確率でラスなので、和了率を下げるために役牌から切り出して、他家の役牌アガリを潰しに行きます。

この考えが得なのかも、私の中で検討中ですが今のところこういう考えで、役牌の先切りをしています。

役牌を後回し(溜める)ケース

中盤以降

中盤になると、役牌が重なっている可能性も上がっていることに加え、配牌時にはバラバラで鳴けないような手牌だったが、2枚ほど急所を引いてポンテンになってしまう、といったケースもあります。

中途半端なタイミングで切り出すのであれば、一向聴で切るものがないから切るか、立直宣言牌にするイメージで後回しにしましょう。

8巡目で中は生牌とします。

こんな形になってしまった場合、赤でも先に5pを切って、中は宣言牌まで引っ張ることをおススメします。

全赤想定なので確かに赤5pツモは激痛ですが、25pを固めていることもあり、中ポン→5pロンのルートを避けたいところです。

打5pの後7pを引いてヘッドレスになったら、もう切れるものが無いので一向聴ですが中を切りましょう。

また、終盤になって生牌のままであれば、切らない前提の手組みをしたほうがいいケースもあります。

同じく中は生牌で14巡目としましょう。

もちろんこの手牌からさっきの様に打4sとして、聴牌の時の勝負牌で中を切ってもいいのですが、自身の手牌価値がさっきより低いことと、終盤になってしまってすでに中がロンになってしまうケースがあります。

ということで引き出しとして、打9sとして中単騎に七対子を目指す打ち方も使い分けられるといいと思います。

中を聴牌しても切っていいか微妙な局面であれば、こういう選択肢もあるよってお話です。

鳴きたい手牌

一番わかりやすいかもしれませんね。

鳴きたければ役牌があると基本的にはいいよねってわかりやすい話。

東場親としてください。

こんな手牌であれば打点も十分で、しかも萬子や9pと鳴きやすい対子もあり、鳴いての加速をぜひしたい手牌です。

なので役牌の重なりを見て西から切っていき、引くもの次第では9sも先に切ってもいいかもしれません。

ただ7s引きの裏目は受け入れましょう。三色同刻もある。

子方の役牌を溜める

もう一人の子に上がられてもいいから親を流したい局面なんかでは、鳴いてもらうために役牌を溜める方法もあります。

例えば 南2局 東家13000 南家(自)39000 西家43000

みたいな状況で、配牌で字牌が、南、西、發、親が第1打に切った中の4種を持っていれば、あえて發やなんなら南から切って、西家が西を重ねて鳴いてくれればラッキーってする手もあります。

この局面、どっちにせよ次局の親番では上がらないとトップにはならない(仮にこの局捲ったとしても、次の局、西家はラスの心配がないので条件を作ってくる)ので、ここを流せればラスををほぼ確定させてしまえるので、東家に辛くうつのもアリです。

もちろん普通に中とか西とか切ってもいいと思うけどね。引き出しよ引き出し。

他家に上がられてもいいから失点を少なくしたい局面

南2局 東家(自)60000 南家21000 西14000

この様な局面であれば、もちろん自然に上がれる手なら上がりますが、それよりも大きい失点をせずに曲を消化してしまいたいところです。

こんな時に役牌を少し中盤まで取っておくことで、鳴いてもらい、被立直の可能性を少し下げる立ち回りが有効です。

立直のほうが基本的に打点が高いので、その可能性を減らすイメージです。

西家にある程度の手を上がってもらえると、オーラスが徒競走になるので、さらにオーラスの親(南家)がゆったりと手作りをしにくくなるので、それが理想ですね。

切り遅れてロンにならない様にだけ注意しましょう。

ダマに役牌で刺さると大抵高いです。

そのほか字牌の扱い諸々について

裏ドラ効率を少し考える

細かい話ですが、攻めたい局面で残すのであれば、裏ドラになりやすいほうを残し、守りたい局面や鳴いているときには放銃失点が低くなるよう、裏ドラになりにくい牌を残すようにします。

条件が同じ3巡目に生牌の白と發を持っていたとして、中が3枚見えていれば、基本は白から切っていきます。

重なって立直した時に白が裏ドラに捲れる可能性のほうが少しだけ高いです。

白ポッチがあるときは白待ちを少し避ける【フリールール】

フリーの場合やザンルールの場合などで白ポッチを採用しているケースがあります。

白ポッチとは、白の4枚のうち1枚にダイヤみたいなのが埋め込まれていて、それを立直後にひくと最高目のアガリ牌、要はオールマイティーで扱うというルールです。

白ポッチがあるルールで見えていない場合には、白待ちにならない様に例えば七対子の白待ちと發待ちを選べたら發待ちを選びます。

白を引くうちの1枚は自分で引けばポッチなので發待ちでも上がりになることと、追っかけ立直が来た場合に、發待ちであれば相手が發を掴んでも自分のアガリになりますが、白待ちだとポッチを引かれても相手のツモ上がりになってしまうので、上がれる抽選が少しだけ少なくなります。

相手の立直に安易に字牌は切るな

三麻は特に中盤以降の生牌の放銃率が高いです。

三麻の生牌字牌の9巡目放銃率は8~9%程度あります。

リーチに対してなんとなく字牌は行く、みたいにしていると10枚に1枚は放銃になる計算です。

もちろんそんな単純じゃありませんが、中盤に生牌を切るときは十分気を付けて切るよう。

まとめ(要点だけ)

- 三麻に「字牌の切り順セオリー」はない。先切り/溜めるの二択を状況で使い分けること。

- 基本原則としてダブ東は第1打に切ることと、5ブロック足りてないのに字牌を残さない。

- 序盤・鳴けない手・他家の上がりを抑えたい局面では先切りを優先。

- 手牌や点棒状況で判断が変わる。なんとなく切る、その「なんとなく」の精度を上げていこう。

コメント